Home Perspectives Loi sur l’économie circulaire (Loi AGEC)

Loi sur l’économie circulaire (Loi AGEC)

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

Home Perspectives Loi sur l’économie circulaire (Loi AGEC)

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (connue sous le nom d’AGEC) – LOI 2020-105 , adoptée en février 2020 et est entrée en vigueur en janvier 2021, constitue une étape majeure dans la transformation du modèle économique traditionnel « produire, consommer, jeter » en une économie circulaire durable.

L’objectif de cette loi est d’améliorer la réutilisation et le recyclage, et de réduire la consommation de plastique. Elle vise à transformer progressivement le mode linéaire actuel de production, de consommation et de gestion des déchets en une économie circulaire.

La loi prévoit différentes étapes de réalisation appliquée par un décret, pour les périodes allant de 2021 à 2025, 2025 à 2030, 2030 à 2035 et 2035 à 2040. La loi AGEC repose sur cinq piliers stratégiques :

L’objectif phare est l’élimination progressive des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040. Ce processus est structuré en étapes :

Afin de favoriser un comportement éco-responsable :

La loi impose des mesures pour allonger la durée de vie des produits :

Les entreprises sont encouragées à repenser leur production :

À partir du 1er janvier 2025, toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 10 millions d’euros ou qui comptent au moins 10 000 unités sur le marché national devront se conformer à la directive.

Les entreprises doivent s’adapter :

Les bénéfices environnementaux

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015 a été un texte fondateur en France pour mettre en œuvre une transition vers les énergies renouvelables. Suite à cela, en 2018 dans le cadre de ce Plan Climat, la Feuille de Route sur l’Economie Circulaire (la FREC) a été publiée. En 2019, l’Union Européenne a fourni des lignes directrices pour la mise en œuvre de l’économie circulaire, dont beaucoup ont orienté la loi AGEC qui a finalement été adoptée en 2020. Toutefois, cette loi a connu des retards en raison de la crise du Covid. En septembre 2020, l’ADEME a recommencé à promouvoir la loi, avec un soutien financier pour soutenir la transition.

L’AGEC vise à mettre en œuvre certaines des mesures recommandées par la FREC et établit une méthode progressive et raisonnée pour atteindre ses objectifs par le biais d’une approche de plan itératif de 5 ans, se terminant en 2040.

L’AGEC introduit de nouvelles obligations en termes: d’abandon du plastique jetable, d’action contre les déchets, d’amélioration de la production, d’élimination de l’obsolescence programmée, de meilleure information des consommateurs et de la lutte contre les décharges illégales.

Elle renforce encore la responsabilité des producteurs, en soutenant le marché du recyclage et en assurant la réduction de la consommation de certaines ressources non renouvelables. La stratégie globale sur la manière dont un acteur économique peut éviter les déchets à l’avenir est intégrée dans la loi par le biais d’orientations sur les aspects de l’économie circulaire, ainsi que de feuilles de route pour les changements proposés.

La loi fixe un objectif de 100% de plastique recyclé d’ici 2025 ainsi que la fin de la commercialisation des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040. Parallèlement, plusieurs mesures visant à réduire le plastique à usage unique ont été introduites, comme l’interdiction des pailles et des couverts en plastique, et la distribution gratuite de bouteilles en plastique dans les entreprises. À l’avenir, ces mesures s’étendront aux emballages de certains fruits et légumes, aux obligations relatives aux fontaines d’eau publiques et à la vaisselle jetable.

La loi a également envisagé la réintroduction d’une consigne pour les bouteilles en plastique. D’ici 2023, cette consigne sera introduite si les autorités locales n’atteignent pas les objectifs de collecte et de recyclage des bouteilles en plastique (77 % d’ici 2025 et 90 % d’ici 2029).

Les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire ont été au cœur de cette nouvelle loi. En France, 630 millions d’euros de produits invendus toujours fonctionnels sont détruits chaque année. Les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire ont été renforcées, avec des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire fixés à l’horizon 2025 et 2030 et impliquant des sanctions plus sévères en cas d’infraction.

La destruction (incinération et mise en décharge) des articles non alimentaires neufs invendus, tels que les vêtements, les chaussures, les produits de beauté, les livres ou les appareils ménagers, est en principe interdite. Les entreprises doivent, sauf exception, donner ou recycler leurs produits d’ici fin 2021 ou fin 2023 selon les secteurs.

D’autres mesures visant à prévenir les déchets inutiles ont également été mises en œuvre, comme la vente à l’unité de médicaments et l’interdiction d’imprimer et de distribuer des reçus, sauf si les clients le demandent.

Un système de bonus-malus pour les produits a été créé. Ce système comprendra des considérations relatives à la quantité de matériaux utilisés, à l’incorporation de matériaux recyclés, à l’utilisation de ressources renouvelables, à la durabilité, à la réparabilité, aux possibilités de réutilisation, à la recyclabilité, à la finalité publicitaire ou promotionnelle du produit, à l’absence d’écotoxicité ou à la présence de substances dangereuses, surtout si elles perturbent le recyclage.

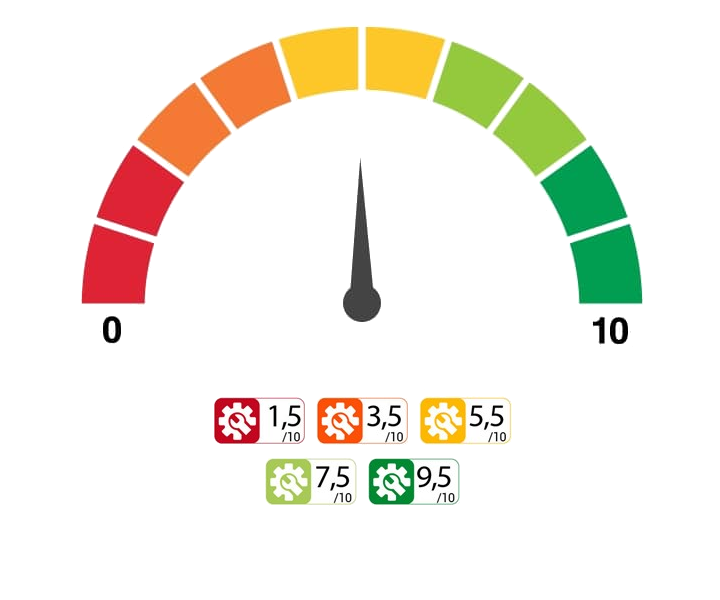

Afin d’agir contre l’obsolescence programmée, de nombreux produits doivent désormais disposer d’un indice de réparabilité pour indiquer si le produit est réparable, difficilement réparable ou non réparable. Un indice de durabilité (fiabilité, robustesse du produit, etc.) sera également mis en place en 2024. L’information sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées pour la réparation des produits est également devenue obligatoire. Le réparateur est également désormais tenu de proposer aux clients des pièces de rechange.

Une partie de la mise à jour de la loi sur l’économie circulaire concerne l’étiquetage des produits. Les principaux changements sont la suppression du « Point vert » et l’harmonisation et le début de l’utilisation obligatoire des logos « Triman » et « Info-tri ».

L’une des principales exigences de la nouvelle loi est que les consommateurs soient bien informés, notamment sur les caractéristiques environnementales des produits. Cela a entraîné des modifications de l’étiquetage environnemental/social pour aider les utilisateurs à comprendre ce qu’ils achètent, comme l’incorporation de matériaux recyclés, la durabilité, etc.

Il est notamment interdit d’afficher sur un produit ou un emballage les mots « biodégradable », « écologique » ou tout autre terme équivalent.

Les conséquences de l’amélioration de l’information des consommateurs sont susceptibles de s’étendre encore. Par exemple, les entreprises commercialisant des produits contenant des perturbateurs endocriniens devront, à partir de 2022, informer le public de la liste de ces perturbateurs. Les fournisseurs d’accès à Internet et les opérateurs de téléphonie mobile seront tenus d’informer leurs clients des émissions de gaz à effet de serre liées à leur consommation d’internet et de téléphonie mobile. Et dans le secteur informatique, les acheteurs d’ordinateurs ou de téléphones portables devront être informés de la durée pendant laquelle leurs appareils supportent les mises à jour successives des logiciels.

Ce règlement affecte une variété de familles de produits et de secteurs existants et nouveaux, notamment

Avec cette nouvelle loi sur l’économie circulaire, le gouvernement propose une redéfinition du champ d’application du principe pollueur-payeur puisqu’il souhaite « refondre le pacte de Responsabilité Elargie du Producteur (REP) en élargissant le champ de la responsabilité du producteur… pour favoriser l’éco-conception, la réparation et l’incorporation de matières premières recyclées ». Le principe du pollueur-payeur (Responsabilité Elargie du Producteur (REP)) rend le fabricant ou le distributeur d’un produit responsable du financement de sa fin de vie.

La responsabilité élargie du producteur (REP) s’appliquera à une gamme de produits plus large que ceux visés par la législation européenne et s’étend de la fin de vie à la conception du produit. Avant la loi AGEC, il existait 12 REP ; pour les piles, les emballages, etc. Certains ne concernaient que la France, tandis que d’autres provenaient de l’UE ou étaient issus du secteur du produit lui-même. Depuis la nouvelle loi, il existe 10 REP supplémentaires.

Les producteurs soumis aux filières pollueur-payeur doivent élaborer des plans d’action quinquennaux d’écoconception pour rendre leurs produits plus recyclables. Les fabricants qui conçoivent leurs produits de manière écologique reçoivent un bonus sur la contribution qu’ils versent pour la gestion et le traitement de la fin de vie de leurs produits.

Au contraire, les fabricants qui n’intègrent pas l’éco-conception dans leur manière de produire pourraient se voir infliger des sanctions. La loi introduit des amendes pouvant aller jusqu’à 15.000 euros pour les producteurs qui ne respectent pas les obligations d’information ou les obligations de dons et des amendes pouvant aller jusqu’à 30.000 euros pour les producteurs qui ne respectent pas les obligations de la REP. Il existe également des obligations pour les producteurs et les distributeurs de faire don des produits invendus à des organisations caritatives. D’autres mesures ont été introduites contre les décharges illégales : une amende pouvant aller jusqu’à 15.000 euros, la mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre l’infraction, le renforcement des pouvoirs de police spéciale des maires, etc.

En avril 2018, le gouvernement français a mis en place une feuille de route sur l’économie circulaire qui présentait un ensemble de mesures cohérentes, équilibrées et structurantes permettant à tous les acteurs d’ »entrer dans la boucle ». Elle a permis à la France de fixer certains objectifs imbriqués dans les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies, notamment l’objectif de « mettre en place des modes de consommation et de production durables. » Cette feuille de route continuera à structurer la voie vers une économie circulaire française dans un avenir prévisible. Dans les années à venir, les REP seront mises à jour, touchant davantage de familles de produits et des contrôles plus stricts sur les déchets, l’obsolescence et le plastique.

Avec l’arrivée de cette nouvelle loi, les entreprises sont de plus en plus désireuses de comprendre les défis à venir et les risques d’approvisionnements futurs. Les plastiques à usage unique sont, par exemple, présents partout, et les changements visant à les éliminer progressivement auront donc un impact considérable sur les méthodes de production et les habitudes de consommation.

Anthesis est un expert de l’économie circulaire et a développé un cadre solide pour nos clients afin de les aider à concevoir leurs stratégies de circularité.

Nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles

Nous sommes le premier activateur scientifique au monde, axé sur les objectifs, le numérique et la science. Et nous accueillons toujours les demandes de renseignements et les partenariats pour apporter ensemble des changements positifs.